Bericht von einer Ausstellung im Marion Dönhoff Gymnasium

Vor 80 Jahren endete der Krieg in Hamburg– Welche Bedeutung hat das für uns heute hier in Blankenese?

…fragt das Marion Dönhoff Gymnasium in einer Ausstellung für alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe, also ab 13 Jahren.

Eltern gaben den Anstoß: „Was macht eigentlich die Schule zum 80. Jahrestag?“ Ja, wir thematisieren selbstverständlich diesen Jahrestag, aber – so fragten wir uns – reicht es angesichts dieses Jahrestages, das Thema in den Klassen anzusprechen, für die es im Bildungsplan steht. Wie können wir es auch für jüngere Schüler:innen so gestalten, dass sie Interesse entwickeln?

Wir entschieden uns, die notwendigen Informationen kurz und knapp bereitzustellen, den Schwerpunkt auf die Ereignisse in Blankenese zu legen und dies alles so aufzubereiten, dass viele auch individuell einen Zugang finden.

So gibt es interaktive Elemente, jede/r kann sich per Handy oder Tablet zu einzelnen Fragen weiter informieren. Wir geben Hinweise auf Filme, zu Informationen auf Instagram sowie TikTok. Wichtige namhafte Produktmarken auch für Kleidung werden darauf befragt, was sie eigentlich zwischen 1933 und 1945 herstellten. In Sprechblasen wird dazu aufgefordert, die Ausstellung durch eigene Kommentare und Hinweise zu erweitern oder auch einfach mal in der eigenen Familie zu fragen, was geschah bei uns.

Die Ausstellung behandelt folgende Themen:

Die erste Stellwand trägt die Überschrift „Vor 80 Jahren in Hamburg und in Deutschland“. Ein Text erläutert das Kriegsende in Hamburg, berichtet vom Vorrücken der britischen Armee, der Befreiung von Bergen-Belsen und den Verhandlungen und Aktionen, die es ermöglichten, dass Hamburg kampflos übergeben werden konnte. Am späten Abend des 3. Mai 1945 erreichen die Truppen Blankenese. Bilder von der Bekanntmachung der englischen Besatzungstruppen vom 3.5.1945, die in der Zeitreise von Dr. Jan Kurz in „Der Rissener“ veröffentlicht wurden, ergänzen die Informationen. Fotos der handelnden Personen vor dem Hamburger Rathaus, Bilder von den Zerstörungen in der Stadt, die rollenden britischen Panzer auf den Elbbrücken sowie ein QR-Code für einen NDR-Bericht zur Stunde Null in Hamburg können einbezogen werden.

Eine Chronologie zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Norddeutschland hilft alles einzuordnen. Darin wird die Zeit von Februar/März, den Monaten, in denen Anne Frank und ihre Schwester in Bergen-Belsen zu Tode kamen, bis zur bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 nachgezeichnet. Diese Daten wurden zum Beispiel dem Katalog der aktuellen Ausstellung in der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg entnommen. Schülerinnen und Schüler, die sich im Unterricht mit der Zeit des Nationalsozialismus noch nicht beschäftigt haben, erhalten Informationen zum Nationalsozialismus und zum Holocaust auf der Grundlage von Materialien aus dem Band „Spiegel-Geschichte“.

Eine zweite Stellwand listet Veranstaltungen und Aktionen zum Kriegsende in Hamburg auf. Benannt werden Gedenkveranstaltungen, Theater-Aktionen und auch die Wiedergabe der Stimmen der Opfer, die kurz nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern aufgenommen wurden.

Als ein Beispiel zur Verfolgung im Nationalsozialismus wird ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt zum Schicksal der Kinder vom Bullenhuser Damm gegeben. Ergänzt wird dies mit den Berichten von Schüler:innen über den Besuch eines Zeizeug:innengesprächs.

Die Ausstellung informiert auch zum täglichen Leben am Beispiel von drei Familien in der Bahnhofstraße in Blankenese. Geschildert wird, wie in der Zeit des Nationalsozialismus in ihr Leben eingegriffen und letztlich ihre Existenz vernichtet wurde. Ein Stadtplan, der die Lage der Stolpersteine und der Lager von Zwangsarbeiter:innen in Blankenese markiert, macht deutlich, was in Blankenese passierte. Hinweise auf die jeweiligen individuellen Schicksale sind bereitgestellt. Jede Schülerin, jeder Schüler der Schule soll sich fragen, dazu fordert eine Sprechblase auf, an welchen Stätten sie/er auf dem Schulweg vorbeikommt.

Erinnern und Lernen über den Nationalsozialismus ist auch mit den modernen Medien möglich. Informiert wird über einen Instagram-Account und über die Aufklärung, die zum Beispiel Susanne Siegert über die Verbrechen der Nazis auf ihrem Tik-Tok-Kanal verbreitet. Auch hier geben QR-Codes den direkten Zugang, ebenso wie über Computerspiele und Filme.

Zwei Beispiele wie in Blankenese Hilfe für die Überlebenden organisiert wurde: Das Kinderheim am Kösterberg und der Fischereikibbuz werden erläutert.

Eine weitere Stellwand fragt nach dem eigenen Standpunkt anhand der Begriffe „Befreiung“, Kapitulation“ und „Beginn der Demokratie“ auf der Grundlage von Materialien der bereits erwähnten Ausstellung an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.

Die Beispiele großer Firmen und ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus fragen die Betrachter danach, inwiefern solche Informationen auch das Konsumverhalten heute beeinflussen können.

Beiträge einzelner Schüler:innen berichten von ihrer Beschäftigung mit dem Thema „Ende des Zweiten Weltkrieges“ oder von Besuchen von Veranstaltungen wie zum Beispiel Zeitzeug:innengespräche und die persönliche Auseinandersetzung damit. Ergänzt wird die Ausstellung laufend mit der aktuellen Berichterstattung aus den Medien.

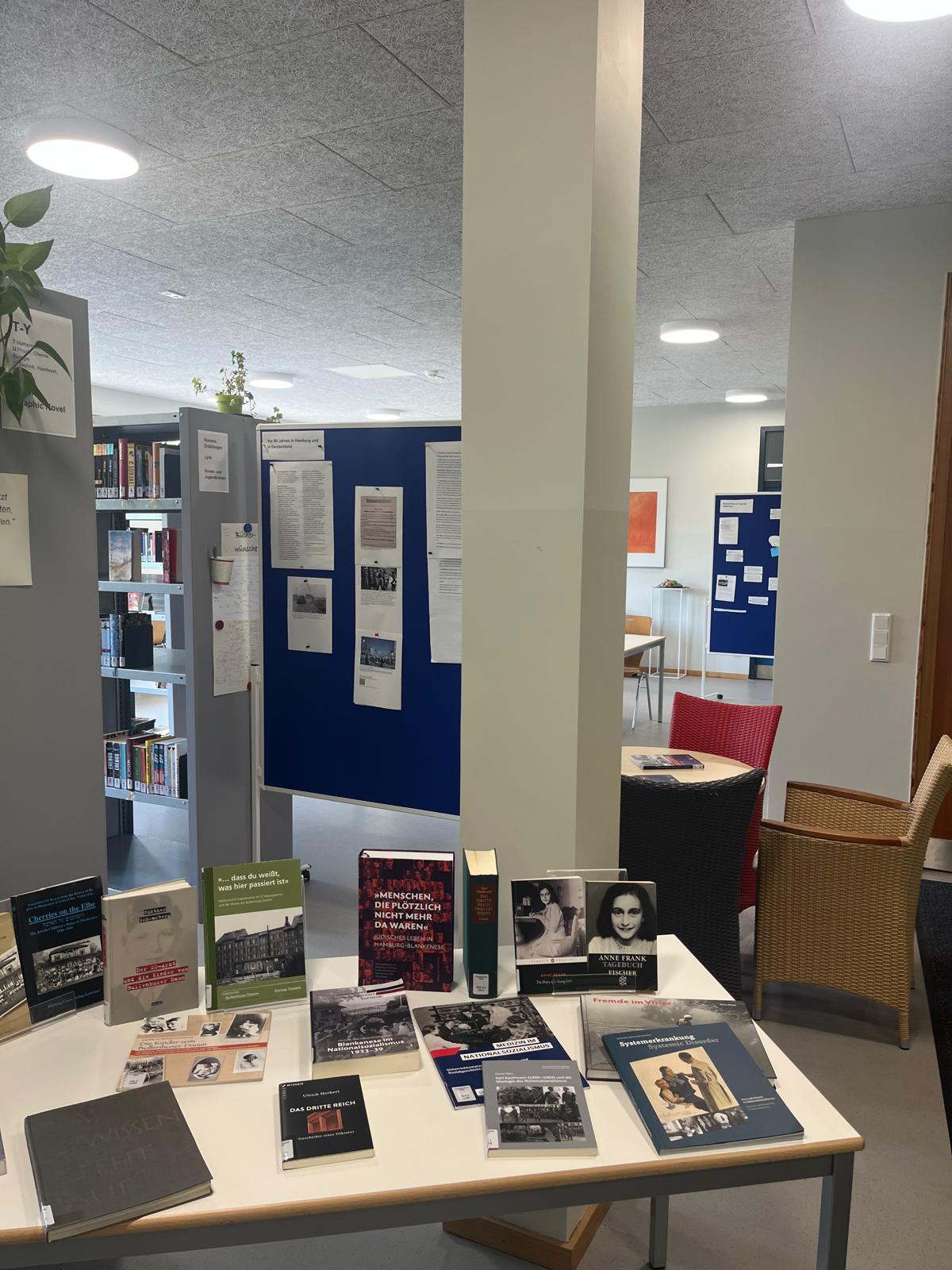

Die Ausstellung trägt im Titel die Aussage des spanischen Philosophen George Santayana „Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist verdammt, sie zu wiederholen.“ Ziel ist es, das Erinnern zu aktivieren, eigene Anstöße für die ganz eigene Auseinandersetzung mit dem Thema zu erhalten und zu wissen, was in Blankenese, bei uns zu Hause vor 80 Jahren passierte. Die Ausstellung ist zugänglich im Oberstufenhaus im Marion Dönhoff Gymnasium. In der Bibliothek sind weitere Sachbücher aber auch Romane zum Thema ausgelegt, die auch direkt ausgeliehen werden können.